A morte de uma pessoa era sentida e chorada pelos familiares com relativa discrição para muitos ainda entendida como uma coisa divinatória.

Tasso Franco , Salvador |

30/09/2025 às 07:43

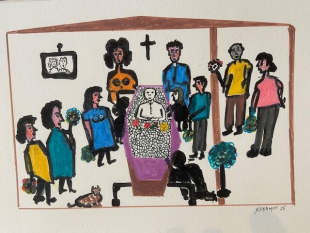

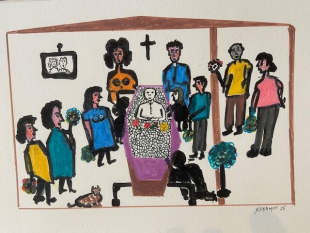

Velório na Serrinha no tempo dos meus avós

Foto: Seramov

A estimativa de vida no Brasil quando meus avós eram jovens (1900/1920) era de 33.4 anos a 33.7 anos, segundo o IBGE. Portanto, taxas baixíssimas, isso devido a alguns fatores próprios do semiárido baiano e do Nordeste brasileiro em geral como ausência de saneamento básico, consumo de água de baixa qualidade (muitas famílias usavam a mesma água dada aos animais sem o cuidado de fervê-la ou filtrá-la); alimentos sem possibilidade de refrigeração e conservação que deterioravam rapidamente e precisavam ser consumidos dia-a-dia, a carne verde, por exemplo, em 24h (e muita gente comia produtos em início de deterioração e se contaminam); ausência de médicos e medicamentos e alta mortalidade infantil.

Para vocês terem uma ideia do que isso representava, em 2023, dados do IGBE, apontam que a expectativa de vida no Brasil era de 74.4 anos.

No tempo dos meus avós havia um conjunto de fatores que levava as pessoas à morte mais cedo, especialmente os portadores de doenças e infecções que, na atualidade, são curáveis: tais como tuberculose, sífilis, gripes, sarampos, anemias, diarreias, tétano, hemorragias em partos, congestões de barrigas vazias ou cheias, etc.

Alguns cuidados especiais eram adotados pelas famílias para prolongar o viver, tais como usar botas para trabalhar no campo e na construção civil, não montar em cavalos e burros bravios, evitar comidas pesadas e cachaça com álcool desdobrado, ter atenção em ferimentos com arames farpados, armas e facas, evitar quedas em andaimes, tomar todo ano um purgante para matar as lombrigas, usar caldos quentes e papa de farinha para ter sempre sustança, etc.

Ou seja; coisas práticas, porque não havia antibióticos e medicamentos mais poderosos para conter doenças. O primeiro antibiótico, a penicilina, foi descoberta acidentalmente em 1928 pelo bacteriologista escocês Alexander Fleming. Na década de 1930, já era vendida e aplicada em Serrinha. Foi um avanço fantástico.

Folheando o “Jornal de Serrinha”, edição de 1918, os produtos mais vendidos na Farmácia Serrinha, de Trasibulo de Miranda Bastos, eram emulsões (Emulsão Jonas – para velhos, jovens e crianças – restaurador orgânico; elixires (Elixir Nogueira) – tratamento das artérias, reumatismo, afecções do fígado, cura a syphilis; antigais (Antigal de Dr Machado) – estais avariado? Cura cancros, erupções, úlceras, dores em juntas; sabões (Sabão Aristolino) cura sardas, eczemas, espinhas, manchas, queimaduras; xaropes (os mais mais vendidos Xarope de Grindella e Saúde da Mulher) este último com poucas colheres tratava de regras dolorosas, cólicas uterinas, flores brancas e hemorragias; e óleos (o mais famoso Óleo de Fígado do Bacalhau).

E, claro, havia uma infinidade de receitas caseiras – chás, unguentos, pomadas, beberagens, angus, papas; as rezas – para olhado, encosto, espantar a tristeza, traições, etc; e os resguardos não só com receitas para as gravidas e as parturientes, mas, também para pessoas com reumatismo, gripes e febres.

Um resguardo de gripe era aconselhável usar agasalhos pesados, não tomar vento nem chuva, não fumar, ter cuidado com o sereno, não fazer sexo e comer algo de sustança como carne de boi e feijão.

Pesquisando na coluna obituários do Jornal de Serrinha (1917-1918) pude verificar que, de fato, as mortes ocorriam na maior parte na faixa dos 30 a 50 anos de idade. O jornal, evidente, só publicava as mortes de pessoas da sede, da elite, uma vez que as informações dos distritos e dos povoados eram desconhecidas. Há, por exemplo, registro do falecimento de Helena Pedreira de Freitas, esposa do intendente Graciliano Pedreira de Freitas Sobrinho (1926/1930), que veio a óbito de “horrível gripe intestinal”. Foi atendida por Dr. Antônio Contreiras, médico que atuava na Hygiene do Estado.

“Pelas 7 horas da noite de quarta-feira, circulou pelas ruas desta cidade, recebida com muita conpungencia, a tristíssima notícia da senhora Maria Mota Lima, consorte do senhor Camilo de Santana Lima negociante nesta cidade. A morte, sempre indiferente às vidas úteis levou-a muito moça ainda com apenas 38 anos de idade quando sua vida se fazia muito necessária”, diz o obituário do Jornal de Serrinha.

***

A morte de uma pessoa era sentida e chorada pelos familiares com relativa discrição para muitos ainda entendida como uma coisa divinatória. - Havia chegado o dia dele (ou dela) e faleceu – assim se falava. O problema era saber qual era o seu dia. As vezes uma pessoa estava saudável, normal em saúde e morria de um infarto, mas, se dizia que havia “chegado a hora” dele morrer e pronto.

Quando uma família era imensa o choro era maior; família menor, choro menor. Mas, a regra também se aplicava para os mais velhos (menos choro) e aos mais jovens (mais choro). No caso das crianças até 10/12 anos o chora era intenso, mas, se fosse “anjo” que morreu ao nascer “era vontade de Deus” e chorava-se menos.

Cada tipo de defunto tinha um caixão diferenciado do outro e 95% das pessoas morriam em suas casas (5% em Salvador ou Alagoinhas levados de trem) e todos os velórios (salvo dos vereadores e dos intendentes) eram realizados nas residências.

Havia toda uma preparação do corpo. Na sede existiam as pessoas conhecidas como especializadas em vestir defuntos (auxiliares de farmácia, religiosos católicos, senhora mais idosas) e os caixões eram comprados em marcenarias e/ou marceneiros avulsos, pois, não havia casas funerárias, o pioneirismo coube a Eufrásio Fernandes nos anos 1960.

Tinha um marceneiro que se chama Irineu que produzia caixões forrados com panos roxos para homens, como panos azuis claros para mulheres, e branco para crianças. A marcenaria de Zé de Maninha também produzia caixões.

Preparar um (a) morto (a) exigia-se cuidados especiais como a roupa a vestir – muita gente era enterrada de paletó e gravata, as cores das vestes (moça nova ou velha mortalha branca), o cumprimento dos vestidos, os sapatos (tinha-se que se respeitar os desejos dos mortos que, quando vivos, apontavam que roupas gostariam de ser enterrados), a posição da cabeça, o fechar das pálpebras (o defunto, regra geral, não podia ficar exposto de olhos e boca abertos e, muitas vezes, se amarrava um lenço entre a cabeça e o queixo para a boca não abrir e amarravam-se os pés e as mãos cobrindo-se o defunto com um lençol até que o caixão chegasse na casa. Era a hora de “envelopar” a pessoa colocando-a no esquife.

Era uma arte (e ainda é) e, em algumas pessoas, eram dados alguns retoques com maquiagens discretas para esconder algum machucado ou ferimento.

Arrumado o (a) defunto (a) no caixão o esquife era colocado na sala de visitas ou nas casas menores na entrada da residência e acontecia o velório e a depender da hora da morte da pessoa poderia acontecer por uma parte da manhã até às 17h daí seguindo para o cemitério da Paróquia, na sede, ou nos cemitérios dos distritos.

Se a morte fosse na boca da noite o velório acontecia durante toda a noite, em algumas casas e famílias, com os serviços do café tipo cafezinho e/ou média e pedaços de bolos.

Era recomendável que o corpo do (a) morto (a) ficasse com a cabeça voltada para o interior da casa e os pés para a porta da rua. Na saída do caixão da casa investia-se essa posição a cabeça saindo na frente e também entrando no cemitério dessa maneira.

Pegar nas alças dos caixões era uma novela. Mesmo amigos e parentes do defunto, se fossem supersticiosos não pegavam de jeito e diziam que quem assim o fizesse seria o próximo a ser envelopado na caixa de madeira. Mas, também havia aqueles que adoravam pegar em alças de caixão e não perdiam enterro. E, como todo o percurso das casas até os cemitérios eram feitos a pé, a depender da distância havia um revezamento dos pegadores de alças.

Em alguns casos também se serviam outros produtos de comer e bebidas alcoólicas nos velórios e se o (a) defunto (a) fosse músico ou boêmio poderia haver cantorias tanto no velório (fora e dentro da sala) e no momento do sepultamento.

Havia também as rezas com maior intensidade tipo ladainha a noite toda (ou o dia todo) se a pessoa fosse católica fervorosa e as rezas menores ou se rezar o Pai Nosso no momento de fechar a tampa do caixão. Esse era o momento de maior emoção quando ficavam todos unidos de mãos dadas ou chorando na sala, a viúva (ou o viúvo) na cabeceira do caixão.

A sede já possuía um grupo de evangélicos desde início do século XX chamados de “crentes” – quase ninguém usava a palavra evangélico; praticantes do candomblé de caboclo e espiritas – a partir dos anos 1940 quando foi fundado o Centro Espírita Deus Crristo e Caridade.

Todos também eram velados nas residências com a diferença de que, a pessoa sendo crente havia a leitura de salmos da bíblia por um pastor ou membro da Igreja Evangélica; sendo praticante do candomblé fazia-se o axexé ritual de espedida ou passagem.

Já os espíritas, que não morriam e sim desencarnavam, faziam-se orações pedindo luz visando a transição pacífica e o desapego da matéria. Meu pai quando desencarnou na década dos anos 90 ele sendo espirita fundador do Deus e Caridade, quem fez a oração foi Olivia Peixinho. Meu avô Jovino, que era católico e chegou a ser devoto de São Pedro, quando viuvou no início do século XX, com o passar dos anos se tornou espírita influenciado por meu pai que era kardecista de carteirinha, e desencarnou no início dos anos 1960.

O certo é que católico, crente, candomblecista, espírita ou ateu (quem não tinha religião era assim chamado) todo mundo ia para a cova de 7 palmos cavada na terra do cemitério da Paróquia (sede) ou nos cemitérios dos distritos, Quem possuía mais recursos financeiros mandava construir um mausoléu de alvenaria e colocava mármore no tampo e inscrições em bronze com o nome do morto (a) e data do falecimento. Tinha mausoléus com vários nomes de uma mesma família e as pessoas consideradas católicas fervorosas e autoridades eram sepultados em áreas da igreja matriz (ainda hoje é possível vê-se esses túmulos) e na capela do cemitério.

Falava-se que o fundador do povoado Bernardo da Silva quando faleceu em 1750 teria sido sepultado na igreja matriz que ainda era uma capela, ele e sua esposa Josefa do Sacramento, devota de Senhora Sant’Anna. Já pesquisei para verificar se encontrava esse túmulo, mas não encontrei. É provável que tenham, de fato, sepultados nesse local.

Se a pessoa morreu por uma doença infecciosa e ou acidente com deformações no rosto o caixão ficava fechado o tempo todo. Raramente, nas residências, havia discursos de parentes e amigos ficando essa parte reservada na área do cemitério e, em alguns casos, foram registrados vários e longos discursos sobre a vida do morto (a) e seu legado para a comunidade.

****

Uma questão complexa era obter o registro de óbito documento que toda família deveria possuir obrigatório por lei desde o Império. Havia vários subtemas a analisar até se obter o registro do óbito uma vez que não existe um documento que certificava o falecimento de uma pessoa.

Se uma pessoa morria de infarto (e dezenas morreram) quem certificaria isso se não havia médicos? Então, quando isso acontecia a família informava ao Juiz de Paz que a pessoa tinha morrido de um ataque.

Se uma pessoa morria de uma queda de cavalo (e muitos morreram) se dizia ao juiz: - Caiu do cavalo, ficou tonto, depois melhorou e uma semana depois morreu.

Tinha uma série detalhes desde morte por velhice (a mais comum), acidente, infecção, sarampo, etc, etc, que a certidão acabava sendo generalista – morreu de acidente, morreu de velhice, morreu de queda de cavalo, etc. Isso não tinha importância para as famílias uma vez que ninguém possuía seguros de vida a receber e outros amparos.

O importante era ter a certidão final assinada pelo juiz de Direito da morte da pessoa, da data e local. Era esse documento que valia para dividir (ou disputar) a herança do defunto (a).

A parte complementar e final desse processo era a missa de 7ºdia que poucos eram contemplados porque só existia um padre e cada família adotava uma norma para o luto. Tinha viúvas idosas que adotavam o luto para o resto da vida. Tinha o luto por um ano para viúvos e viúvas que poderia ser fechado ou aliviado.

O luto fechado exigia que a pessoa usasse preto dos pés às cabeças, se fossem homens as meias e as cuecas também; e se fosse mulheres as vestes intimas idem e vestidos de gola subida. O uso do véu preto para ir à missa era adotado. Os homens costumavam usar um “fumo negro” (uma fita) no chapéu.

A comunidade sabia de tudo e também era papo para as mexeriqueiras. Se a pessoa anunciava que ficaria de luto fechado por um ano e quebrava a promessa mudando a cor da veste e arranjando um novo marido passado pouco tempo da morte do defunto era criticada. – Já soube! – dizia a mexeriqueira a outra para espalhar a notícia - fulana de tal já está de homem novo e foi vista na feira de saia quadriculada.

E tinham também aqueles que eram criticados por manter o luto além do tempo: - Ora, fulano já tem mais de 1 ano de luto e ainda anda todo de preto parecendo um urubu.

****

Jornal de Serrinha diz que o cemitério parecia um pasto em sua edição de 8 de novembro de 1918: “Passou a 2 do corrente o dia de finado e o cemitério desta cidade, o único que ela possue, continua no mesmo estado de anti higyene, inesthético e e horrososamente feio. () O muro que circunda o perímetro da necrópole, carcomido pela ação do tempo. () Aqui, uma sepultura meio fechada, ali um osso de costella, mais adiante um omoplata, de modo que há muito descuido. () Pra dentro, junto as sepulturas um verdadeiro pasto, posto que o capim cresce. () É justo chamar a atenção do representante da Hygiene, Dr. Antonio Contreiras”. (A grafia é da época).