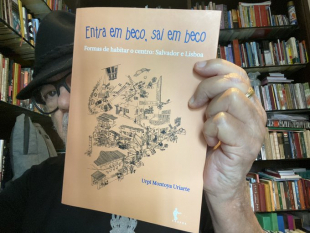

Agora, vamos comentar uma obra específica de Urpi Montoya Uriarte (Entra em beco, sai em beco – Formas de habitar o centro de Salvador e Lisboa (EDUFBA, 367 páginas, 2019, capa Josias Almeida Jr. E Bruno Fernandes, ilustrações internas Bruno Fernandes, fotos da autora e do Arquivo Histórico Municipal de Salvador, R$50,00) em que a autora promove uma extensa pesquisa vivencial na Avenida Camponesa, no Beco da Bota de Ouro e na Avenida Monte Castelo, entre os anos de 2016 e 2017, e no Pátio das Broas, bairro da Bica, em Lisboa.

Segundo a autora trata-se de um “trabalho de alguns lugares, poucas pessoas e densas relações que revela com profundidade processos específicos, relações cotidianas, cenas concretas, enfim, retrata uma concretude que os números dispensam e costumam faltar nos estudos que optam por uma perspectiva mais abrangente de processos sem gente desencarnados. () Com efeito, são esses três becos, vários cortiços relembrados por narrativas, seis casarões ocupados e um pátio. () lugares que partilham da mesma invisibilidade. Os que passam por eles não os veem porque estão escondidos, camuflados entre outras construções, encobertos por outras atividades. () São lugares que partilham igualmente a condição de serem lugares de pobres e pobreza, sobre os quais a maioria dos mortais nada sabe nem quer saber. () São também no imaginário de grande parte os habitantes lugares perigosos que é preciso evitar, lugares de encrencas, assaltos, violência, drogas e todo tipo de ilegalidade, onde quem entra pode não sair”.

A autora, enseja, que o trabalho não foi realizado com o objetivo de mostrar à sociedade baiana ou as autoridades locais, estaduais e nacionais essa conjectura que existe no imaginário de parte da população de Salvador, digamos assim, da elite econômica e intelectual, e encontrar meios de mudar essa realidade (a física existente nos becos) e na cabeça dessas pessoas que comandam a administração pública e as políticas sociais.

Registrou-se essa constatação, porém, o estudo que nasceu para substanciar uma tese acadêmica e se tornou livro, é um registro de comunidades que vivem no entorno da Baixa dos Sapateiros e do centro histórico mais abrangente (o Pelourinho, Taboão, Saúde, Aquidabã), em Salvador; e no bairro da Bica, em Lisboa, que são reais, são famílias, são seres humanos que têm códigos de vivências específicos, mas se sentem integrados a cidade do Salvador. Mas, como a autora conceitua são invisíveis para a maioria.

No caso de Salvador, não são, portanto, pessoas de becos ou segregadas em becos, e sim indivíduos e suas famílias que foram desligados do centro histórico mais central, o Pelourinho, o Maciel, o Pilar, para áreas adjacentes ou no entrono desse coração da cidade para locais próximos, uma vez que se sentem tanto cultural como do ponto de vista da economia doméstica mais seguros e aptos a sobreviverem nesse contexto do que, se fossem residir em bairros distantes do centro.

Esse é um dos enfoques do livro colhidos na percepção da autora através das entrevistas que fez com os moradores desses locais, em depoimentos que atestam essa veracidade.

“Eu gosto de morar no centro porque vou a todo e qualquer canto (Dona J); Gosto do centro pela facilidade de tudo. Tenho mais segurança do que no bairro (J); Quero morar aqui, sou do centro, não sou de bairro. Aqui tudo é perto. Movimento. Cultura. Nos bairros não se fala coisas que agradem aos ouvidos (Seu L); Eu amo tudo aqui. Já morei em muitos lugares do Brasil porque meu marido era jogador de futebol. Quando voltei, quis voltar ao beco. Todos crescemos juntos. Não moraria noutro lugar. Adoro, só moro no centro (T)”.

Uriarte comenta que “ficou evidente ao longo da pesquisa uma alta rotatividade residencial das pessoas que moram nos becos/avenidas da Baixa dos Sapateiros. A vida deles foi um “entra em beco, sai em beco” (constatação que deu título ao livro). Muitas já passaram por outros becos, por várias casas dentro do mesmo beco ou por casas diversas no Taboão, Saúde, Pelourinho e Baixa dos Sapateiros”.

Essas práticas de habitação geraram códigos específicos para cada beco e embora algumas dessas regras sejam até comuns a todos, há especificidades a depender da dimensão do beco, da quantidade de vizinhos, da rotatividade de inquilinos e assim por diante.

Há quem permita a casa aberta, quase permanentemente para a entrada e saída de pessoas, normalmente aparentadas; e há locais com grades e disputas por espaços de ventilações que, eventualmente, geram conflitos. E, há, moradores antigos que representam faróis e são exemplos e estabelecem condutas. Mas, também, há insubordinados que põem som alto em horários indevidos, o que representa um tormento.

Por posto, essas áreas não ficaram isentas de ocupações sem grande alarde do crime organizado da turma que trafica drogas. A autora destaca que seu foco não era analisar esse contexto, mas, como pesquisadora teve cuidados especiais na circulação por essas áreas e nas abordagens (entrevistas) acadêmicas que realizou, o que, para ela, representou um aprendizado (Urpi é peruana) nesse enfrentamento e também na maneira de abordar as pessoas do bem, desconfiadas por natureza.

Comenta a autora num dos trechos do livro: “Na Avenida Camponesa, que é vista pelos seus vizinhos como a mais problemática, paradoxalmente ninguém fala em problemas. Entendi o silêncio sobre o tema quando um frequentador do beco me deu a seguinte dica: ‘A lei aqui é não pode ouvir, não pode falar, não pode ver”. Nesse beco/avenida, o problema do tráfico de drogas parece ser mais sério. Precisamente por isso, a lei do silêncio imposta pelo tráfico de drogas, é a mais seguida”.

O livro é mais abrangente na medida em que analisa o Pátio das Broas, em Lisboa., um contexto habitacional assemelhado, porém, com características diferenciadas dos becos da Baixa dos Sapateiros, uma vez que em Broas a ocupação se deu mais por estrangeiros e as relações sociais eram menores do que as existentes em Salvador e das dificuldades naturais que teve para realizar a pesquisa por lá.

De toda sorte, para o leitor, esse contraponto é bem interessante na medida em que pode verificar e analisar duas realidades diferenciadas num contexto assemelhado (becos).

A autora também navega sua pena num capítulo dedicado ao Movimento dos Sem Tetos e a expulsão dos moradores do Pelourinho nas seis primeiras etapas da intervenção dos anos 1990, entendendo-se que essas pessoas não saíram nem foram retiradas ou removidas, uma vez que a “maioria das pessoas foi expulsa de seus prédios e bairro porque elas queriam ficar e não foi lhes dada essa possibilidade”.

Nesse contexto, a autora analisa as indenizações dos relocados, o Maciel, a pobreza no Pelourinho, as reformas anteriores a 1991, os bares do reggae, a praça do reggae, a Vila Nova Esperança, a situação dos relocados (há vários depoimentos), as drogas na Rocinha, a volta do centro dos indenizados, a sétima etapa que nunca foi concluída.

E, adiante, a autora em capítulo final aborda o tema que classifica de “Habitar com dignidade e habitar coagido: casarões ocupados no CHS” e a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MSTS).

Diria que se trata de um livro referência muito valioso para quem se interessa em estudos sobre o Centro Histórico de Salvador, um retrato de determinadas áreas, que se movimentam, que são dinâmicas e adiante noutros tempos merecem novos estudos e terão no trabalho de Urpi Uriate uma excelente base.