Mas, claro, todo livro tem um começo e um fim e o de Chico, por ser um museu, fica sempre com as portas abertas para retornar a leitura.

Rosa de Lima , Salvador |

07/02/2026 às 10:42

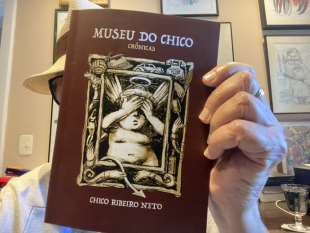

Museu do Chico, de Chico Ribeiro Neto

Foto: BJÁ

O jornalista Chico Ribeiro Neto, 78, é um dos mais destacados cronistas da Bahia por sua maneira simples de narrar os episódios que viveu e participou, outros tantos que vivenciou ao longo de sua vida, da sua natal Ipiaú, banhada pelo Rio de Contas, desde o avô homônimo comerciante de tecidos a chapéus a outros e inúmeros personagens, à cidade do Salvador onde aportou nos anos 1950 e donde nunca mais saiu, com longa trajetória no jornalismo.

Mas, a crônica, como bem conceitua Eliezer César, outro craque das letras e do jornalismo baiano, não é uma reportagem pura e simples com lead e sub lead e uma narrativa objetiva com entrevistas dos personagens. A crônica vai além. Tem picardia, firulas, humor, floreios, observações pessoais, um charme próprio que o inflexível jornalismo não tem. Por isso mesmo, quem a escreve precisa ter essa pena leve, livre, solta e narrar aos leitores algo que é trivial com sabor, com molho.

Diz Elieser César em prefácio intitulado “Inventário de si mesmo”: - Enquanto o jornalista é refém da objetividade e não pode fugir dela, a fim de não perder a credibilidade, o cronista, mesmo partindo da realidade, pode se dar ao luxo de enriquecer seu texto com as tintas da subjetividade. Aliás, não só pode como também deve. Como fez, por exemplo o nosso maior cronista, Rubem Braga, que elevou a crônica ao status de arte, com uma mistura de limpidez e lirismo”.

- Nesse inventário de si mesmo, que é o “Museu do Chico” (EGBA/ALBA Cultural, 211 páginas, 74 crônicas, 207 páginas, capa ilustração de Cau Gomez, ilustrações internas Borega, editor Paulo Bina) – prossegue Elieser César – o experiente jornalista Chico Ribeiro Neto, sabe muito bem aproveitar o que para o jornal é sobra, para com texto enxuto e instigante contra boas histórias. Em uma das crônicas do livro, Chico transforma em revelação o que, para o repórter, é vexame, frustração e decepção. Ele perdeu uma reportagem que, certamente, já estaria esquecida, mas ganhou uma crônica que será lembrada”.

Bem, são muitas as crônicas publicadas no “Museu do Chico” e todas elas têm senso de humor à flor da pele, picardia, tempero, o que é uma característica de Chico cronista de transformar o trivial em algo agradável e prazeroso de se ler. E, claro, muitas das suas crônicas revelam traços de identidade com a história de Salvador de uma determinada época, especialmente entre os anos 1950/1970, quando foi pensionista residindo no centro de Salvador, na Avenida Sete e na Gabriel Soares de Souza (Aflitos), estudou no Colégio São Bento, foi moleque de rua na prainha do Unhão quando ainda não existia a Avenida Contorno, enfim, uma Salvador, bem diferenciada do que é hoje. Mas, também, tem passagens mais atuais.

Diz Chico em “Do Rio de Contas ao Pecado” que o espetáculo de uma enchente no Rio de Contas, em Ipiaú, era fantástico e ao mesmo tempo assustador. “O povo ia para a beira do rio ver. Descia de tudo com as águas da enchente: boi, porcos, melancias, abóboras, árvores inteiras arrancadas com a raiz e tudo. Cá de cima a gente via pedaços de barrancos dissolvendo-se como sorvetes e tornando a água ainda mais barrenta”.

Destaca que a operação para salvar um boi que descia na enchente era uma luta que envolvia cinco a seis homens. “Dois tinham que descer a correnteza, acompanhando o boi se afogando, até conseguir laçá-lo e o animal ser puxado pelos outros para a margem. Depois o dono do boi tinha que pagar para tê-lo de volta”. Arremata a crônica usando uma expressão que era a do povo: “Se não é a gente, o boi do senhor ia morrer”.

Aí, está, portanto, a sutileza do bom cronista, o detalhe, como inserir na narrativa a sua visão pessoal, o que Chico fez contando como se dava o resgate do boi, e um molho a mais ao usar a expressão do povo “Se não é a gente, o boi do senhor ia morrer”.

E nessa mesma crônica conta que o fundo de sua casa dava para o rio e ele e os irmãos eram proibidos de entrar no rio, claro, uma preocupação da sua mãe Cleonice temendo que se afogassem mesmo em épocas normais, sem enchentes, porque crianças têm artes. E uma das táticas de ir ao rio – conta Chico – era chutar uma bola por cima do muro, que caia no barranco e depois nas águas do rio. “Mamãe a bola caiu no rio”...”vão lá pegar, mas não demorem”. E a gente ficava quase uma hora.

As crônicas do “Museu do Chico” têm essa pegada, essa característica, uma narrativa sem firulas desnecessárias como as pessoas falam no dia-a-dia, a linguagem que é própria de cada personalidade e se há citações como a do colega gordinho que sofria no dia do Yom Kippur, o Dia do Perdão Judaico; ou o barulho do carro DKW-Vemag subindo a Ladeira dos Aflitos; ou citações históricas como passear na Avenida Sete e Rua Chile, fazer compras nas lojas Mesbla. Sloper ou Duas Américas, ir aos bailes nos clubes Comercial e/ou Fantoches da Euterpe, na Rua Democratas, ou no Clube Sergipano, na Boca do Rio, tudo isso está dentro de um contexto natural sem que se possa dizer que o autor colocou essas observações como algo votado a erudição.

Pelo contrário, a linguagem usada por Chico é a narrativa coloquial, a conversa como ela se dá entre personalidades, entendido personalidades como pessoas comuns, jornalistas, alfaiates, donos de botecos, pensionistas, camelôs, professores, advogados e assim por diante. Ora, pois, há as crônicas impessoais como a intitulada “Coleção divina” que trata de uma mania que algumas pessoas têm de colecionar objetos.

“Umas pessoas colecionam os primeiros dentes. Outras, asas de borboletas. Algumas, estrelas. Nunca apreciei colecionar selos, achava chato, mas admirava quem o fazia. E havia os encontros para a troca de selos e também era um encontro de amigos. Colecionar bolas de gude, isqueiros, pequenas caixas de fósforo, flâmulas, ingressos de shows, bilhetes de namoradas. Em tudo isso tem um pedacinho da gente”.

E, há crônicas familiares (várias delas) e do seu tempo de menino como “Curió, ´preá e jibóia azul”, fantástica, que, mirando bem seu conteúdo serve ou pode se assemelhar com a história e a vida de outros meninos.

“Com uns oito anos, ganhei um filhote de preá de presente, mas morreu pouco tempo depois. Fiz o enterro do bichinho no quintal do quintal do casarão da Ladeira dos Aflitos, 33, e botei uma pequena cruz de madeira. Minha mãe Cleonice foi lá e arrancou a cruz: “Bichos não tem alma”. “Mas o meu preá tem” e reconstruí a cruz. Dona Cleonice acabou vencendo e meu preá terminou ficando sem alma e sem cruz”.

“O Museu do Chico” portanto é uma relíquia e contém um caleidoscópio de crônicas do cotidiano, da vida do autor, de sua família, amigos e personalidades da Bahia, que são também assemelhadas às nossas vidas e de muitos outros brasis que habitam este país, pois, somos muito parecidos tanto na Bahia ou no Pará; em Sergipe ou no Paraná e todos temos histórias a contar dos colégios onde estudamos, das namoradas, da primeira manga chupada, enfim muito parecidas. A diferença, creio, está em quem conta, em quem narra, em quem escreve como Chico com leveza, humor, sutileza, e quando se entra no seu museu não se quer mais sair.

Mas, claro, todo livro tem um começo e um fim e o de Chico, por ser um museu, fica sempre com as portas abertas para retornar a leitura.